傅山王羲之的艺术与传奇在社会中的回响

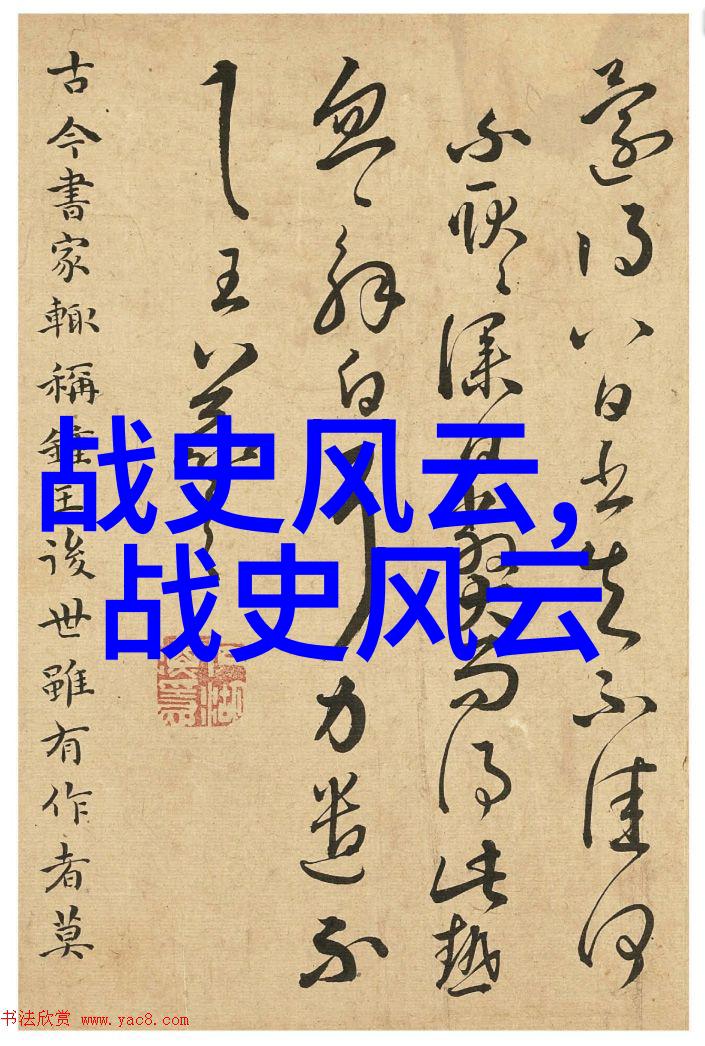

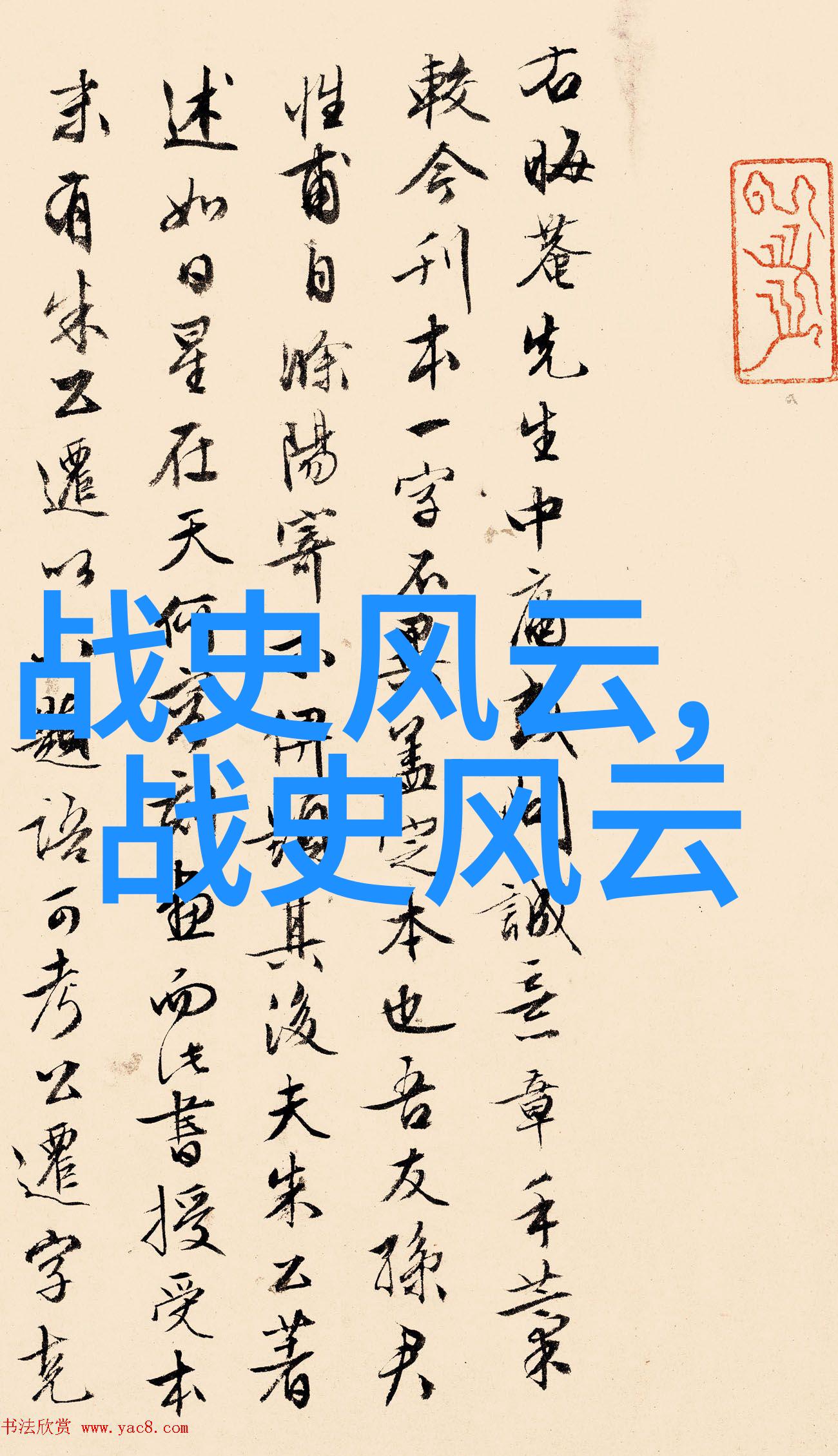

我在深夜的书房里,手中紧握着一支笔,眼前是一幅傅山草书孟浩然诗的原件。它如同穿越时空的使者,将明代的一位伟大书家与他的艺术世界带到了我的面前。我知道,这不仅仅是一幅画,更是傅山生命和思想的一部分。

傅山,1607年出生于山西阳曲,一直到1684年的离去,他以其独特的视角,为后世留下了宝贵的文化遗产。他不是只擅长一两种技艺,而是通晓经史、诸子、佛道之学,同时又精通医学。他的诗词也颇有造诣,但他最为人称道的是那超凡脱俗的手迹。

这幅草书孟浩然五律十八首,是友人张钺持纸索书,让傅山当场挥就。这份随性自然,不拘小节的情感表达,在今天看来依旧令人敬佩。他遵循“作字先作人”的信条,每一次落笔都承载着对人的理解和对生活的热爱。在他的作品中,我看到了一种自由而非凡的心态,以及一种不拘泥于常规却又恰到好处的艺术境界。

此刻,我仿佛能听到傅山的声音,他说:“做事要有自己的风格,不必追求完美。”这个时候,他可能正在用墨涂抹,用笔勾勒,用心体验,那些繁复的情感和深邃的人生哲理,都被他以简洁而富有个性的方式展现出来。

这不只是一个文物,更是一个时代精神的一个缩影,它展示了一个时代人们对于生活本质和艺术追求的思考。无论是在清末还是在现代社会,这样的作品总能引起人们深思,使我们反观自己,对待生活是否也能保持那份纯真的热情,对待艺术是否也能像傅山那样自信地走自己的路?

我将继续沉浸在这些文字背后的故事里,与傅山一起探讨生命与艺术之间微妙而又强烈的情感联系。我相信,只要我们愿意去寻找,就一定能够找到那些曾经流淌过智慧和激情的地方,并且从中汲取力量,为我们的今天注入更多意义。