明灯在黑夜元朝科举制度的光辉与挑战

明灯在黑夜:元朝科举制度的光辉与挑战

元朝科举制度的建立

元朝之初,继承了宋代的科举制度,但由于当时政治格局和民族关系的复杂性,这一系统并未能顺利发展。直到至元二十九年(1292年),才正式设立“进士出身”为官员选拔标准。这一决定标志着元朝科举制度得以稳固。

科目考试内容

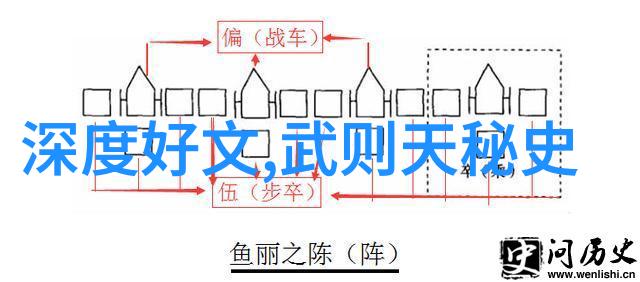

元朝科举考试分为乡试、会试和殿试三个阶段。乡试主要考察学问和文章能力;会试则是对应策论、诗文等多方面知识进行考核;殿试则是最后一次严格考查政策问题和政治理论。此外,还有特别设立的“进士及第”,直接进入中央政府任职。

考生来源与社会影响

为了扩大科举的人口基础,元世祖忽必烈曾下令开放边疆地区汉人参加科举考试。这种做法不仅增加了非汉族士人能够通过儒学教育进入仕途的机会,也促进了文化交流与融合。在这个过程中,京城以外的地方也逐渐成为人才培养中心之一,对地方经济产生了一定影响。

社会阶层变化

通过成功参加各级考试而取得功名的人们往往能够获得高官厚禄,从而改变他们原本贫寒甚至落魄的情况,他们成为了新的社会阶层代表。然而,由于这一体系仍然受到封建统治者的控制,不少新兴力量被限制在一定程度上无法深入参与国家决策。

教育体系建设与教材选择

为了支持这一选拔机制,政府推动学校教育普及化,并编纂了一系列教材,如《四书》、《五经》等古典文学作品,以此来培养读书人的基本素质。不过,由于这些古典文献多基于中国传统思想,其所包含的情感表达方式和价值观念使得它难以适应时代变迁,同时也限制了知识界对于现代事务实用性的探讨。

评判结果及其后果

由于竞争激烈,每次选秀都引起广泛关注。在一些情况下,受宠者或失意者之间可能存在较大的差距,有时甚至伴随着暴力冲突或权力斗争。而那些未能通过考试的人们面临的是无限未来,即使他们有才华,也难免只能在边缘位置度过余生,这种现象加剧了社会矛盾,使得整个体制面临诸多挑战。