揭秘19世纪末20世纪初中国思想界的思维导图

在1840年至1949年的长河中,中国经历了深刻的变革,这一时期见证了封建社会的动荡与现代化进程的启动。同时,也是中国思想界的一个重要转型期。在这一时段,人们通过各种形式如书籍、文章、画作等来表达和探讨自己的思想观念,其中思维导图作为一种特殊的知识组织工具,对于理解当时社会文化背景具有重要意义。

首先,我们需要明确“思维导图”这个概念,它是一种视觉化工具,用以展示信息结构和关系网络。这种方式不仅能够帮助人们快速地捕捉到关键点,还能直观地展现出复杂系统之间的联系。在19世纪末20世纪初,这种方法在西方已经有了一定的应用,而到了中国,则主要体现在学术研究和哲学思考中。

进入19世纪末,随着鸦片战争后洋务运动以及晚清改革政策的推行,一些新兴知识分子开始接触西方科学技术与哲学,他们对传统文化进行了反省,并尝试将西方智慧融入其中。这一过程也促使他们创造出了新的知识组织方式,比如思维导图。

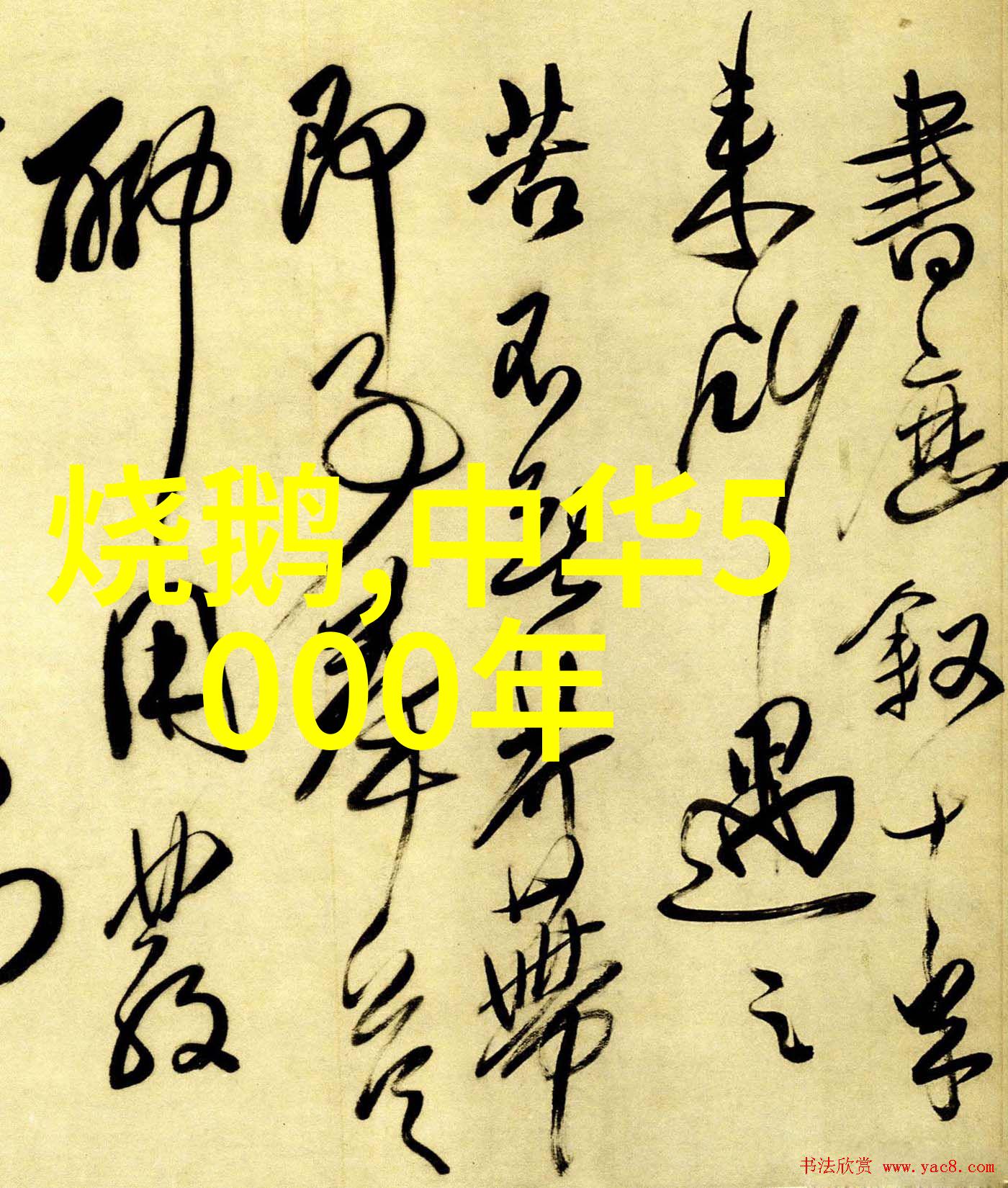

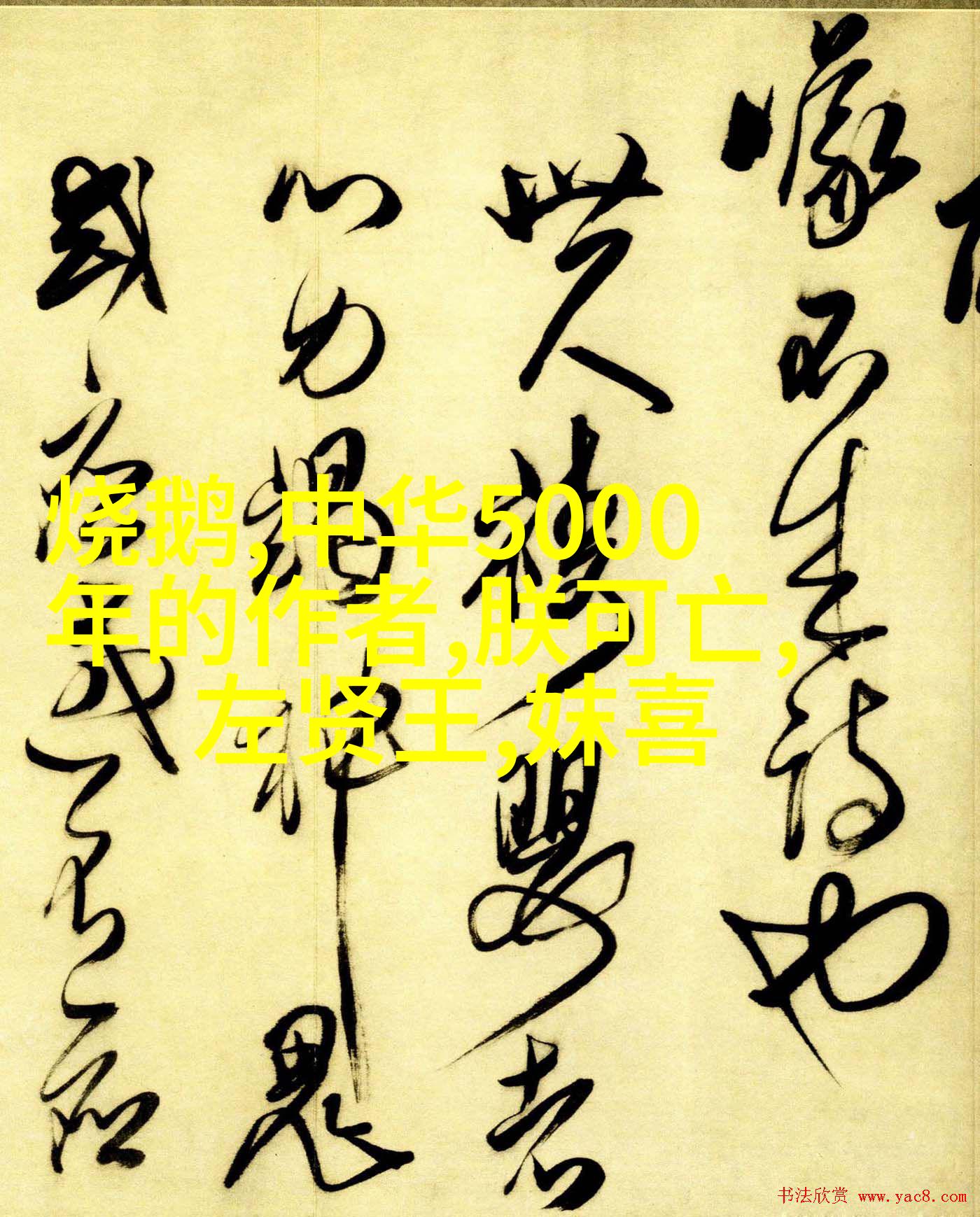

在这一时期,许多著名人物都留下了自己的思维导图,如康有为、梁启超等人,他们对于传统儒家文化与西方理性主义相结合提出了很多见解。例如,在康有为《大同世界》中,他通过一个宏大的世界体系计划,将不同国家及文明整合到一个共同目标之下,从而展现出他对全球政治经济问题的一系列思考。此类作品中的想法不仅体现在文字上,也常常被用以构建视觉上的思维框架,即我们今天所说的“思维导图”。

此外,考古学家发现,当时一些士绔子的日记或笔记本里,有着手绘的地理分布表或家族谱系等内容,这些都是早期形式上的“思维导图”。它们反映出当代人的认知能力,以及其对于周围世界认识的手段。

然而,与此同时,由于历史原因,如清朝末年严酷的政治环境以及民族矛盾激化,不少这类文献遗失殆尽,只剩下零星记录,因此了解这些时代的人们如何使用并发展这类工具变得更加困难。

到了20世纪初,无论是在北洋政府还是南京国民政府期间,都有一批教育工作者致力于教育改革,他们认为要改变旧有的教材内容,更应该采用现代教育方法。因此,在课堂上出现了一种新的教学模式,即讲授结合实践活动,同时强调培养学生独立思考能力。这一过程自然也伴随着对学习材料(包括“思维导图”的设计)的创新需求。

总结来说,从1840年至1949年的几个十几年间,“1840-1949年‘思維導圖’”这一主题,可以说是一个微缩镜头下的巨大历史变迁过程。而通过分析这些时间里的相关文献资料,我们可以窥见那时候的人们如何运用这样的工具来理解自己所处时代及其未来的愿景,以及他们是怎样从封建走向现代性的心路历程。此外,“1840-1949年‘思維導圖’”还提供了一扇窗,让我们看到那个年代知识分子如何寻求自我认同,同时也看到了他们面临多重挑战的心态变化。而这些变化正是中华民族走向现代化道路不可或缺的一部分。