在传统与现代农耕与工业等多重变革过程中中国如何维系其悠久记忆

随着历史的长河流淌,中国正处于一次又一次的转型升级之中。从农业社会向工业社会的转变,再到现在这个信息化时代,这一切都发生在一个五千年的历史背景下。在这样的背景下,我们不禁要问:中国哪里来的5000年历史?这5000年的时间里,中国是怎样通过各种变迁来保持自身独特文化和身份的呢?

首先,我们需要理解“历史”这个概念。它不仅仅是一个时间序列,更是一种文化遗产,是一段段故事、事件和人物交织而成的一部巨著。这些故事和人物,不仅体现了当时的人生状态,也反映了那个时代人们对世界的理解和认识。

对于“为什么有5000年历史”的问题,可以从两个角度去思考。一方面,从地理位置上看,中国位于亚洲大陆东部,其地理位置使得这里成为不同文明交流互鉴的地方。而且,由于黄河流域自古以来就是中华民族聚居的地方,因此形成了一系列稳定的农业基础,这为后续发展奠定了坚实的地基。

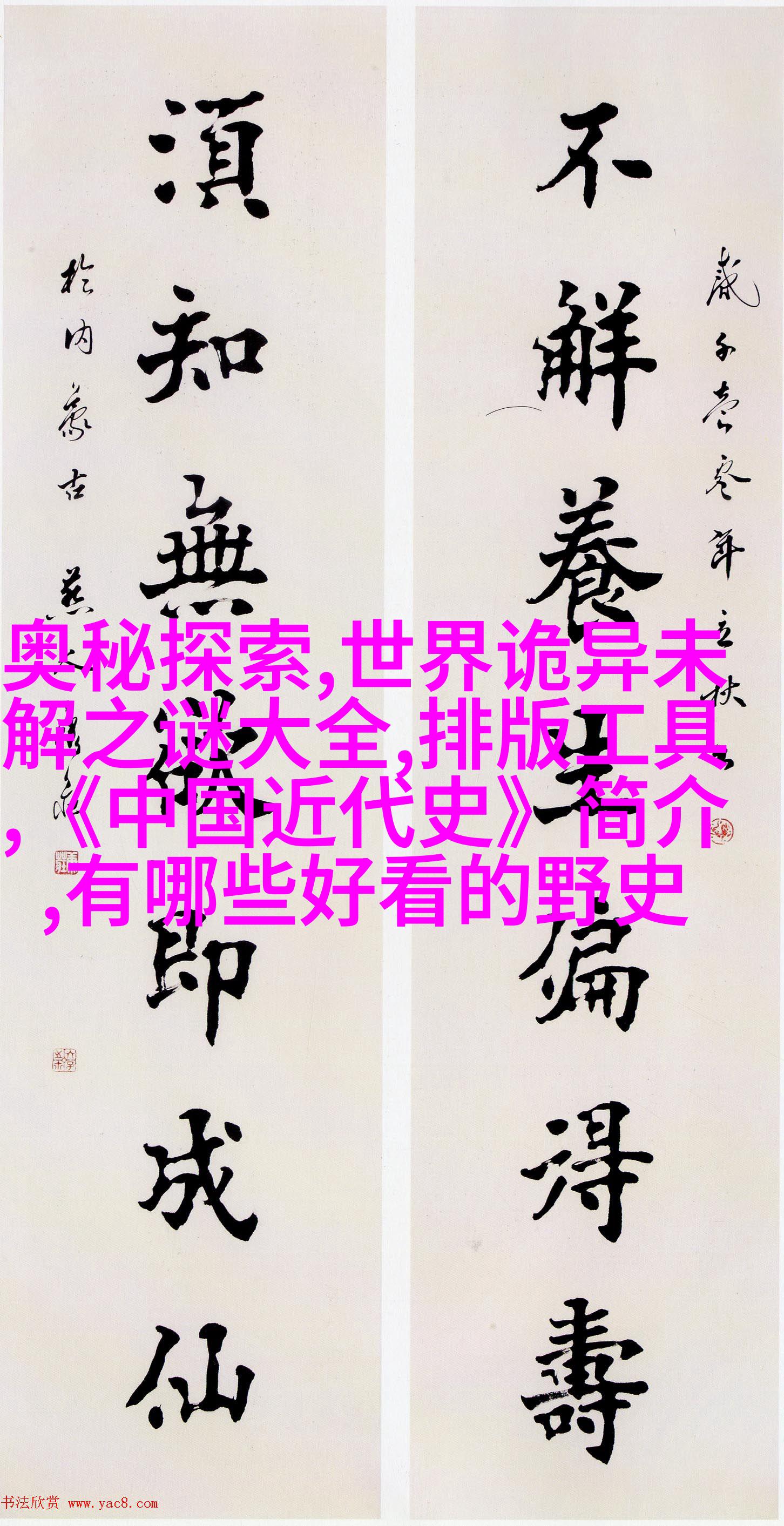

另一方面,从文化演进上看,古代各个朝代相继兴衰,每个朝代都留下了自己的印记,无论是政治制度、经济模式还是艺术风格,都构成了中华文明的一个重要组成部分。这一系列连续不断的文化遗产,就是我们今天所说的“五千年”。因此,无论是自然环境还是人类活动,都为中国能够拥有这样长远的历史提供了条件。

那么,在传统与现代、农耕与工业等多重变革过程中,中国又是怎样维系其悠久记忆呢?答案可以从几个层面来探讨:

文化教育:作为国家意识形态的一部分,对于过去经历进行回顾总结,并将其融入到新的教育体系中,是维护国民认同感和集体记忆的一种方式。在学校教科书中的讲述,以及电视节目中的讲述,都让公众对国家的过去有一些基本了解。

传统节日庆典:每逢春节、中秋佳节等重大传统节日,大量的人们都会参与到家人团圆、祭祀祖先以及举行各种民俗活动中。这些活动不仅能增强家庭纽带,还能让人们通过实际行动感受并学习起源于很久以前的情谊和仪式。

历史保护工作:政府部门会加大对古迹保护工作力度,将那些具有重要意义的地标性建筑或遗址进行修复,并以此吸引游客参观。这既能够推广国家宝贵财富,也能够让更多人了解并珍惜这一切都是哪些人的努力所创造出来的结果。

新媒体平台:随着互联网技术的大发展,现在人们可以轻松接触到丰富多彩的内容资源。不论是在微博微信上的文章分享,或是在视频网站上的纪录片播放,这些新媒体平台都成为了一种新的媒介,使得更多的人能够更加便捷地获取关于过去知识,同时也促进了公共讨论和认知提升。

最后,让我们再次回到最初的问题:“为什么说有5000年历史?”其实,它代表的是一种精神追求——追寻根源,不断前行;也是一种责任承担——尊重过去,为未来负责;更是一种美好愿望——希望自己所在的事物能永恒存在,而不是短暂消亡。在这个快速变化的大世道里,有一个不变的是我们的内心深处那份对于自己的文化身份深刻敬畏之情,以及对未来的无限憧憬。