乱世垃圾明清交替下的历史沉沦

乱世垃圾:明清交替下的历史沉沦

在中国历史的长河中,明朝和清朝这两大朝代各有千秋,它们相继统治了中华民族数百年的命运。然而,在当今社会,一些人往往会用“垃圾”这个词来形容这两个时期。这背后,是对那段历史的一种特殊解读,也是对当代价值观念的一种反映。

废墟中的荣耀与辉煌

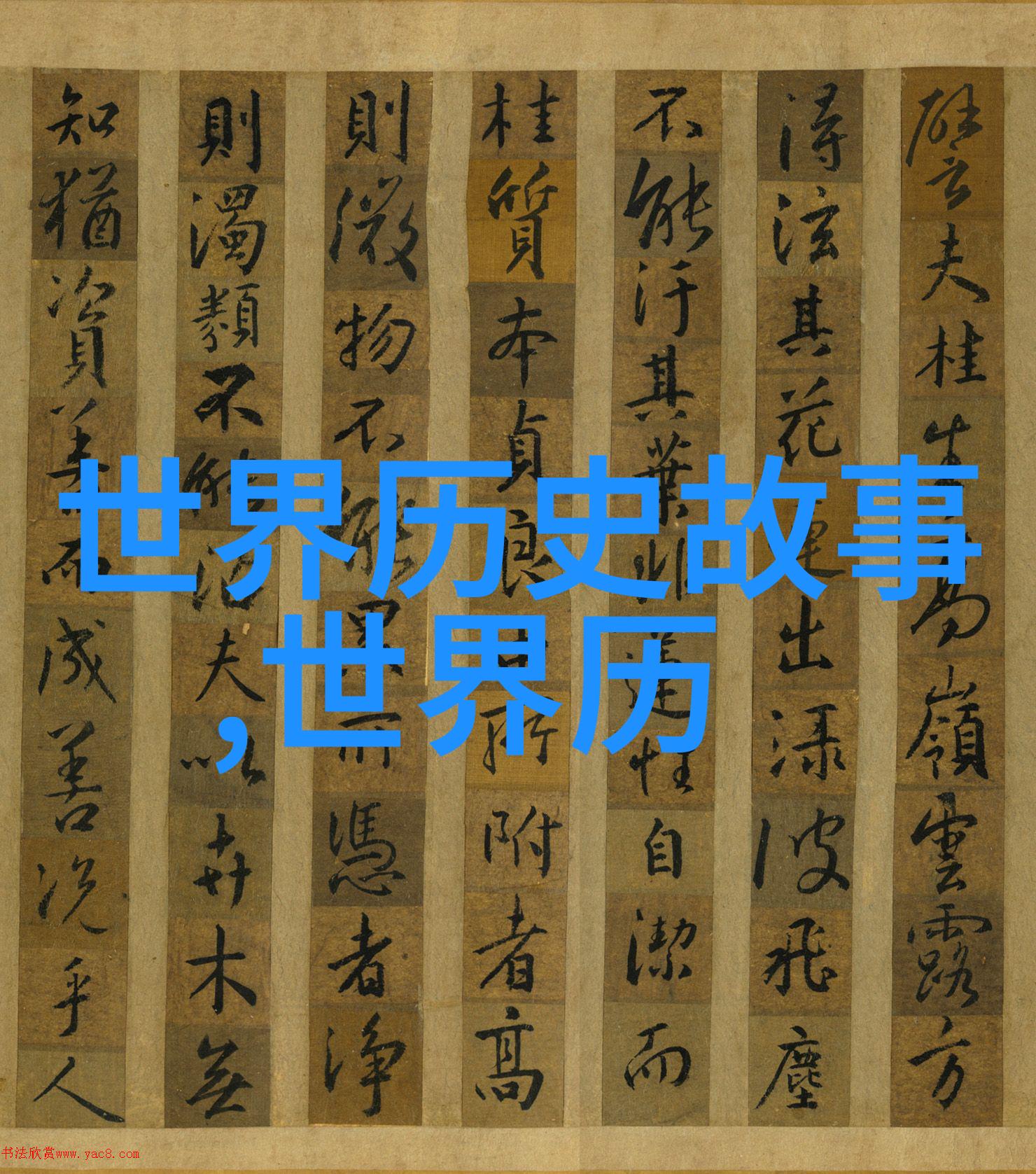

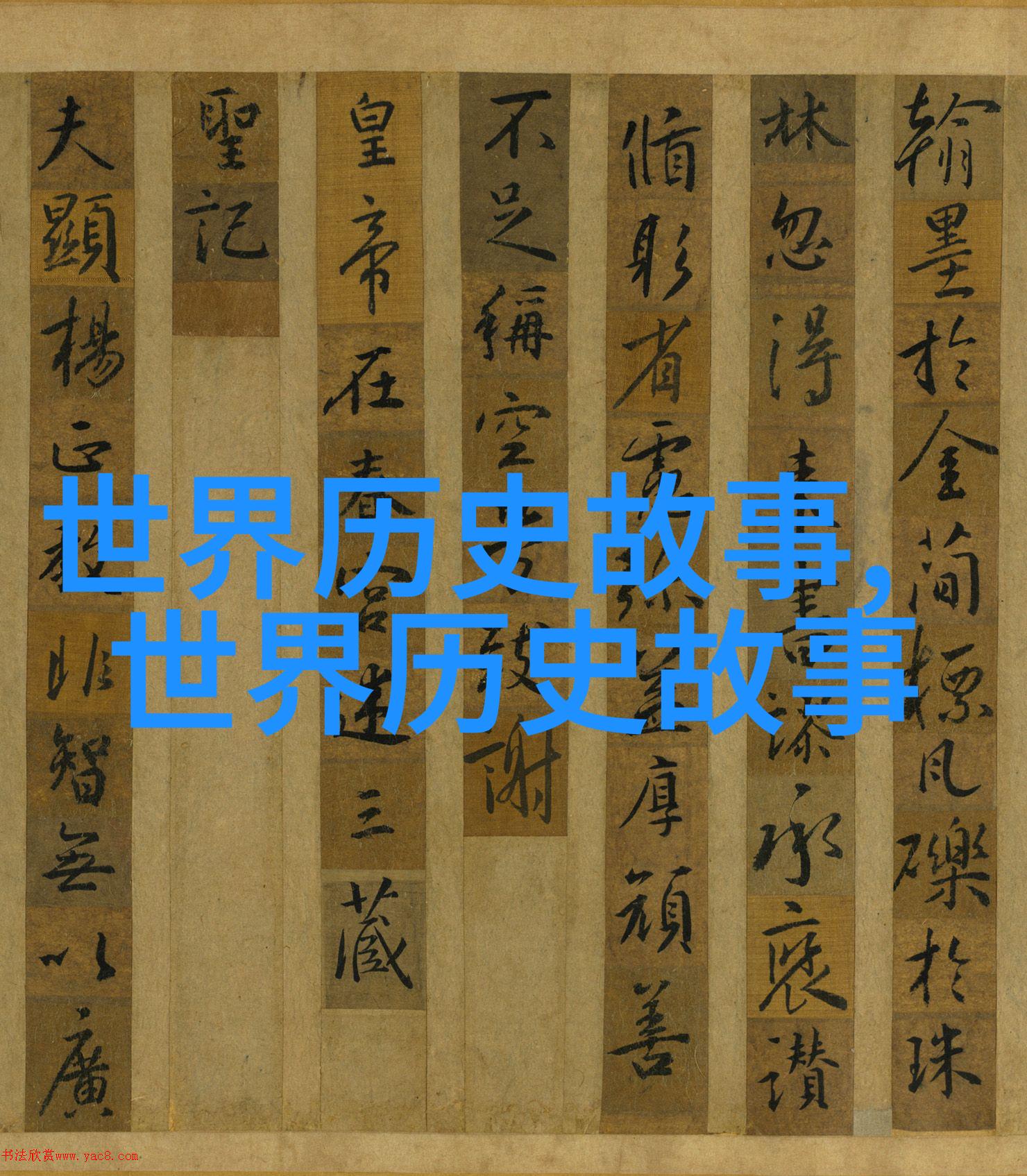

首先,我们必须承认,任何一段历史都是由胜利与失败、光辉与阴影共同构成的复杂体征。在这样一个背景下,明清两朝都曾经是中国乃至世界上的强国,每个时代都有其不可磨灭的贡献。例如,明朝期间出现了雕刻艺术的大盛行,如万寿山石刻、布袋和尚等,这些作品不仅展现了工艺之精湛,更彰显了人们对于美好生活追求的热烈。另一方面,清朝则以康乾盛世著称,其政治稳定、经济繁荣为整个封建社会带来了短暂而又深远的安宁。

然而,这样的辉煌背后,却也隐藏着大量的问题,比如严酷的剥削制度、腐败官僚体系,以及民众生活水平普遍低下等问题。而这些问题,不得不说,在一定程度上也是导致“垃圾”的原因之一。

权力的腐化与变质

随着时间推移,无论是明还是清,都无法避免权力结构内部存在的问题。当权力被滥用,当公正无处寻觅,那么整个社会都会因此而走向衰败。在这样的环境中,即使最优秀的人才也难以发挥作用,最终只能成为权力的工具或牺牲品。

在这种情况下,“垃圾”这一概念就变得尤为敏感,因为它不仅指的是物质上的浪费,还隐含着一种更深层次的情绪评价——即对那些被认为是不道德或非理性的行为和制度所产生的情绪反应。这让我们不得不思考,在衡量过去是否“垃圾”的时候,我们是否真的能够客观地评估那些看似成功但实则内心空虚的人生选择?

文化遗产与现代挑战

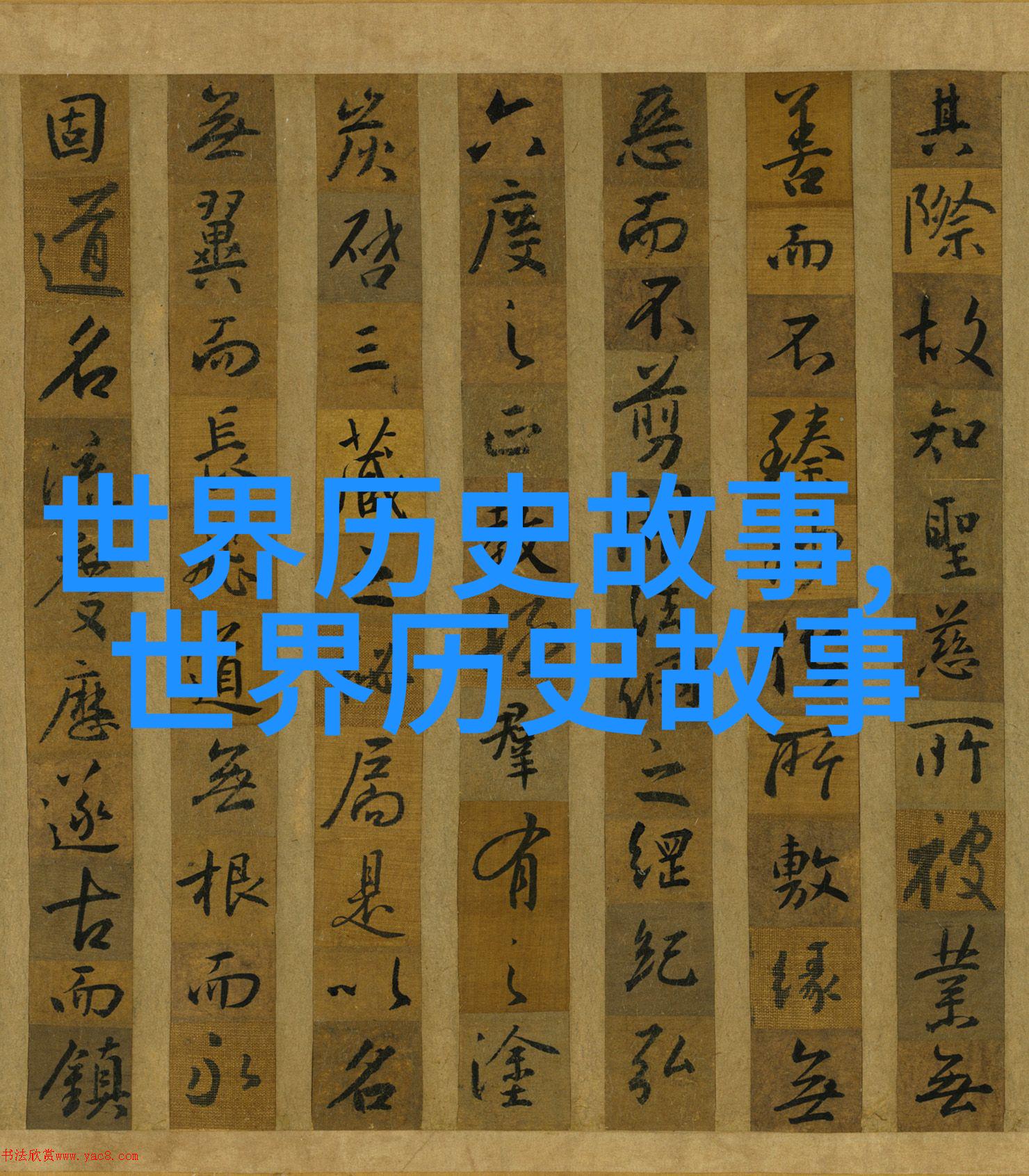

除了政治领域之外,对于文化遗产来说,“垃圾”这一评价同样具有争议性。比如很多传统节日、习俗虽然能维系族群身份,但在现代社会却常常被视为落后的象征;或者一些文学作品尽管富有情感表达,但形式古怪可能让现代人感到陌生甚至难以理解。在这种转型期,“垃圾”成了一个分水岭,让我们重新审视传统文化在新时代的地位及其意义。

总结来说,当我们谈论到“明朝垃圾还是清朝垃圾”,其实是在探讨如何平衡传统价值和现代需求,以及如何从过去吸取教训,以便更好地面对未来。此外,这个话题还涉及到了一种关于时间流逝以及人类认识进步过程中的自我反思。每个人根据自己的立场,可以从不同的角度去解读这两个帝国,而真正重要的是,我们如何将这些经验转化为更加包容开放的心态去迎接未来的挑战,从而确保我们的文明不会再陷入类似的泥潭中沉溺下去。