跨越时空的大众情感共鸣分析人们为什么至今仍记得那个吓人的春晚节目

在中国的传统节日中,春晚无疑是最为重要和被广泛关注的一次文化盛会。每当年底的那一刻,家家户户都将目光转向电视屏幕,那些温馨、喜悦、欢笑和热闹的声音似乎能够让寒冷的冬天变得温暖起来。但是在1986年的春晚上,有一个特别的元素引起了观众们深深的情感共鸣,那就是那些让人毛骨悚然的恐怖内容。

从某种意义上来说,这个春晚不仅仅是一场表演,更是一次心理上的挑战,让观众们在欢乐与恐惧之间找到平衡点。在那个时代背景下,“86年春晚为什么那么吓人”这个问题成了无数家庭茶余饭后的讨论话题,而这一切背后隐藏着更深层次的心理学和社会学解释。

首先,我们需要认识到,在1980年代末期,中国正处于改革开放初期,这是一个充满变革与不确定性的时代。对于大多数普通民众来说,他们所面临的是经济困难、生活压力以及对未来未知的忐忑不安。而这些负面情绪如果没有合适的出口,就可能转化为更加复杂的情感状态,比如恐惧。

其次,从文化角度来看,当时中国正经历着“文革”之后的一系列政治清洗,对于艺术作品有严格控制要求。这使得一些创作者不得不寻找新的方式来表达他们内心的情感和批判现实,即便是通过幽默与讽刺手法,也许也是一种对极权制度潜在反抗的手段。而那些令人惊悚的小品,不仅可以作为一种宣泄渠道,也能间接地揭露社会中的矛盾和问题。

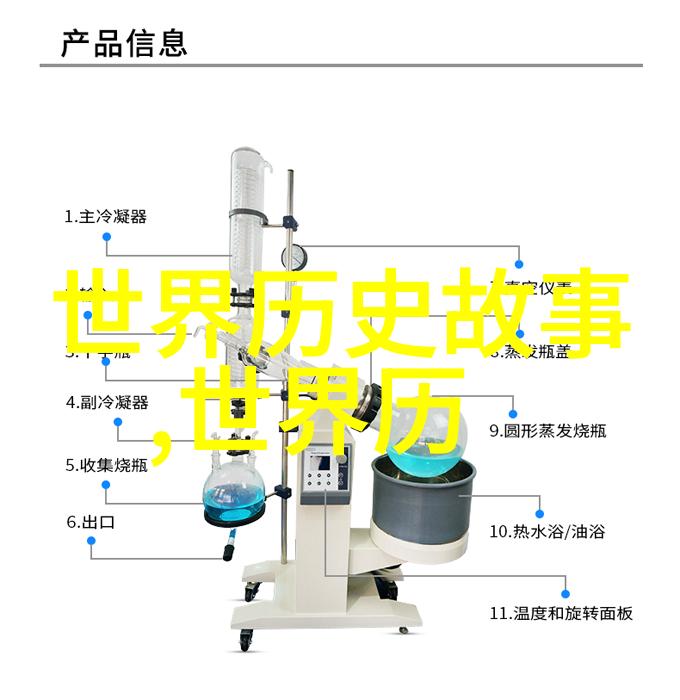

再者,从技术角度出发,1986年的电视制作水平相比今天已经落后很多,但这也意味着观看这种类型节目的观众群体要么接受这样粗糙的手法,要么因为缺乏其他选择而不得不同意。在当时,大部分家庭还没有彩电,只能收看黑白电视,因此视觉效果自然不会像现在这么精细。但即便如此,这些简单但有效的手法也足以激发人们对于未知世界乃至自身生命安全感到担忧。

最后,还有一个不可忽视的问题,就是个人记忆本身。当一个人回忆起童年时光,他或她往往会强烈地重建那些记忆,使之具有超乎想象的情感力量。因此,即使是在长久之后,当我们提及“86年春晚”的时候,我们并不是单纯回忆事实,而是回味那些曾经给予我们震撼甚至害怕感觉的人生瞬间。

总结来说,“86年春晚为什么那么吓人”是一个多维度的问题,它涉及到了历史背景、文化环境、技术限制以及个人心理等多方面因素。不过,无论如何评价,都不能否认它留下的痕迹——那份特殊的情感共鸣,是跨越时间的一个永久性标志。