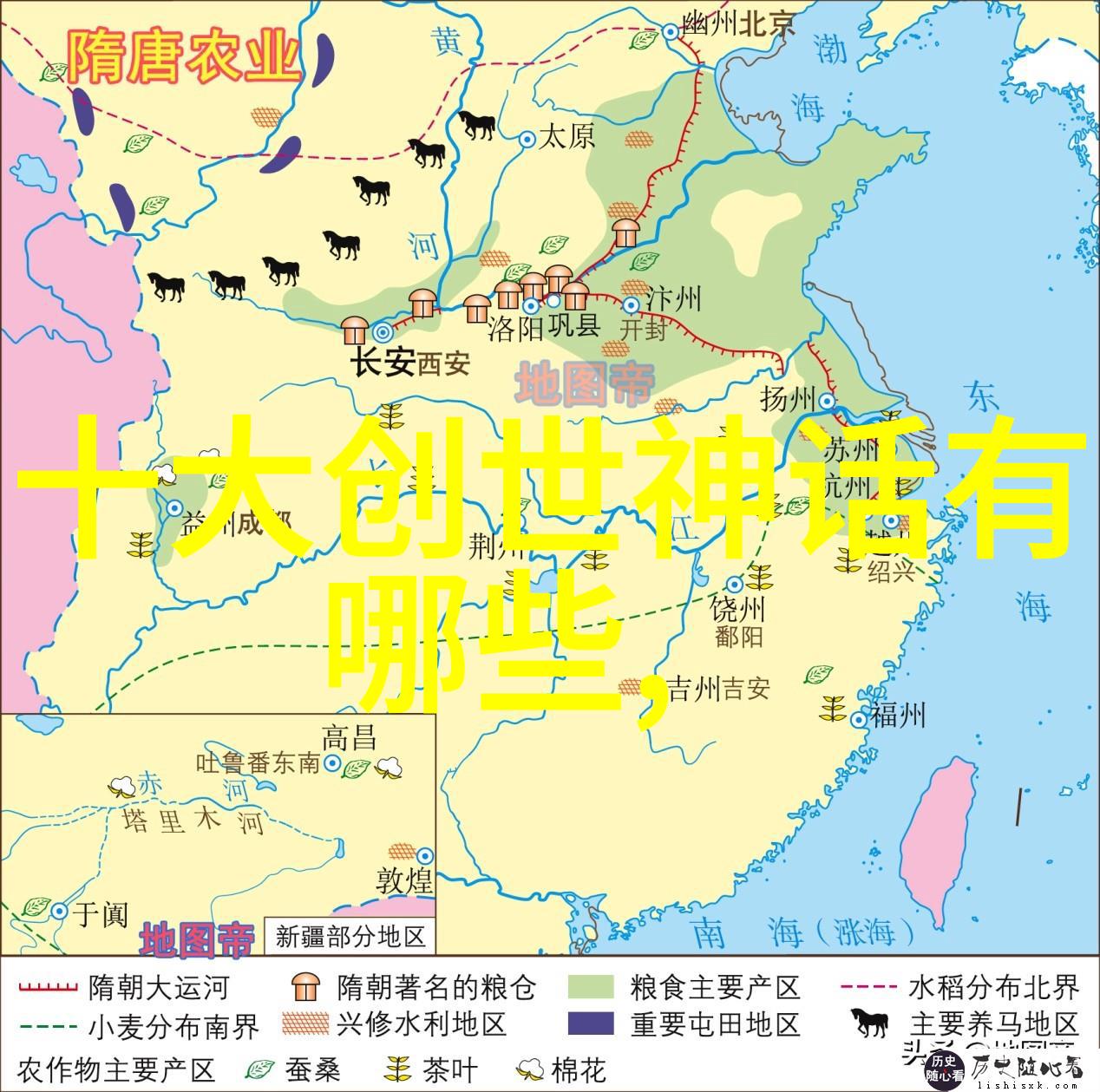

朱棣大军如同暴风骤雨般席卷南京直至一位隐士的提醒如同晴空霹雳令他们改变方向前往明孝陵

在1398年6月24日,明朝开国皇帝朱元璋病逝,他的孙子朱允炆继承了皇位,成为建文帝。与其祖父不同的是,朱允炆以慈和、温文著称,他推行了一系列改革,包括宽刑省狱和严惩宦官,以期改善朝政。

然而,这段相对和平的时光很快就被叔父燕王朱棣打破。朱棣声称要“清君侧”,发起了名为靖难之役的大规模兵变。他率领大军南下直至都城南京。这场内战是如何爆发的?

原来,这与朱元璋的一道安排有关。在即位后,对手握重兵的大将不信任,便分封20多个儿子为王,并给予他们兵权。此外,当有坏人或被坏人控制时,可以密诏各地潘王进京勤王帮助铲除坏人。但新皇帝削弱潘王权力,加强中央集权,使得5个实力较弱的潘王成为了牺牲品。

接着,朱允炆瞄准了更大的目标——燕王朱棣。事实上,自从长子死后,朱棣便觊觎皇位,但最终未能实现自己的愿望。随着新皇帝削减他的权力,一度返回北京养精蓄锐等待合适时机。

一年后,在1402年6月,大战终于爆发。大军初战失利,但随着时间的推移,他们逐渐占据主动,不断取得胜利,最终攻入南京。在一片混乱中,大火烧毁了宫殿,而建文帝不见踪影,从此消失无踪。

在这一切发生之后,一句话改变了局势:“殿下是先拜谒太祖陵呢,或许先即位?”这句话提醒了正在考虑自己的位置的人,即太祖陵上的明太祖——朱元璋。而这一点正是他开始这次战争的一个原因,也是他的忠诚所在。因此,他立即带领大军前往祭拜并表达哀悼,同时也显示出对自己行动的辩解。

这个提醒人的名字叫杨荣,被选入文渊阁,为其忠诚和智慧赢得尊敬,并获得新的机会。在历史中,“靖难之役”留下了一段关于忠诚、野心以及家族纷争深刻印记,其影响深远地塑造了明朝早期政治格局,并揭示了一个问题:侄儿做皇帝而叔父来反,是如何发生的?