土木堡之痛明朝的耻辱与败落

土木堡之痛:明朝的耻辱与败落

土木堡战役的起因与背景

土木堡之痛始于蒙古准提部首领阿拉克台的突然进犯,标志着明朝边疆防御体系的一次重大破裂。正当明军在山海关、锦州等地紧张防守时,忽然间来自西北方向的一股强大的压力让整个国家陷入了前所未有的危机。

明军溃败与后果

土木堡战役中,明军主帅魏良弼等人仓促应敌,不仅无法有效组织抵抗,更在战斗中丧失了重要阵地——土木堡。随后,这场惨败迅速传遍全国,让人们对皇权治国能力产生深深怀疑。

土木堡事件影响下的政治动荡

战后的政治局势更加混乱,各路将领和地方势力的矛盾日益尖锐,加剧了中央集权下层面的分裂和冲突。民心士气低落,无不反映出这场战争给予社会带来的巨大震动。

社会经济受损与人民苦难

由于连年战争和频繁征调兵马,对农业生产造成严重打击,使得粮食供应紧张、物价飞涨。而为应对外患而增加的赋税负担加剧了民众的困苦生活,为后来农民起义埋下隐患。

文化艺术上的影响与教训

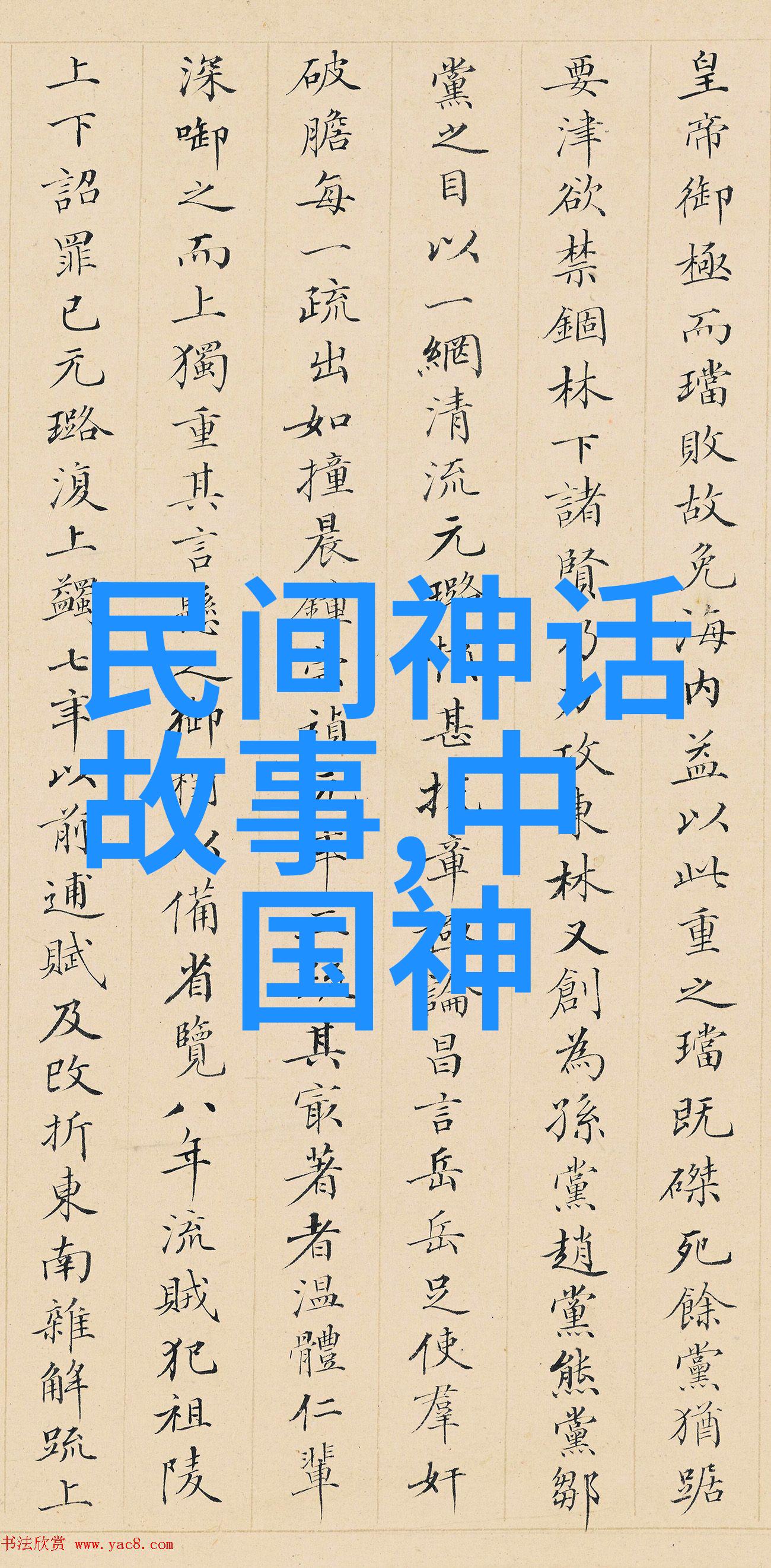

面对如此巨大的历史灾难,一些文人墨客开始以笔记忆,以诗作感,将这段历史变成了文学作品,如王阳明《存知录》中的“三十六计”,体现出他们对于这一悲剧性的思考和反思。

土木堡作为历史教训的意义探讨

从此之后,“土木堡”成为了一个符号,与“耻辱”相联系。在中国历史上,它被视为一座象征失败、屈辱的地方,同时也是学习史书、警示后人的典范。